En el siglo XXI, la inteligencia dejó de ser monopolio exclusivo de los Estados. El auge de empresas privadas de seguridad y defensa, capaces de recolectar información sensible, administrar ciberseguridad y proteger infraestructuras críticas, cambió las reglas del juego global. Estados Unidos abrió el camino con contratistas como Blackwater en Irak y Afganistán; Rusia consolidó un modelo con el Grupo Wagner en Siria y África. Hoy, China emerge como un nuevo actor con características propias: una doctrina estatal que integra a empresas privadas en la maquinaria de seguridad nacional y extiende esta influencia más allá de sus fronteras.

América Latina, mientras tanto, aparece como terreno fértil para esta expansión. Carente de marcos regulatorios robustos e institucionales en materia de inteligencia y ciberseguridad, y en muchos casos urgida de financiamiento y tecnología, la región se convierte en un laboratorio donde Beijing puede ensayar su modelo de tercerización con efectos de largo alcance.

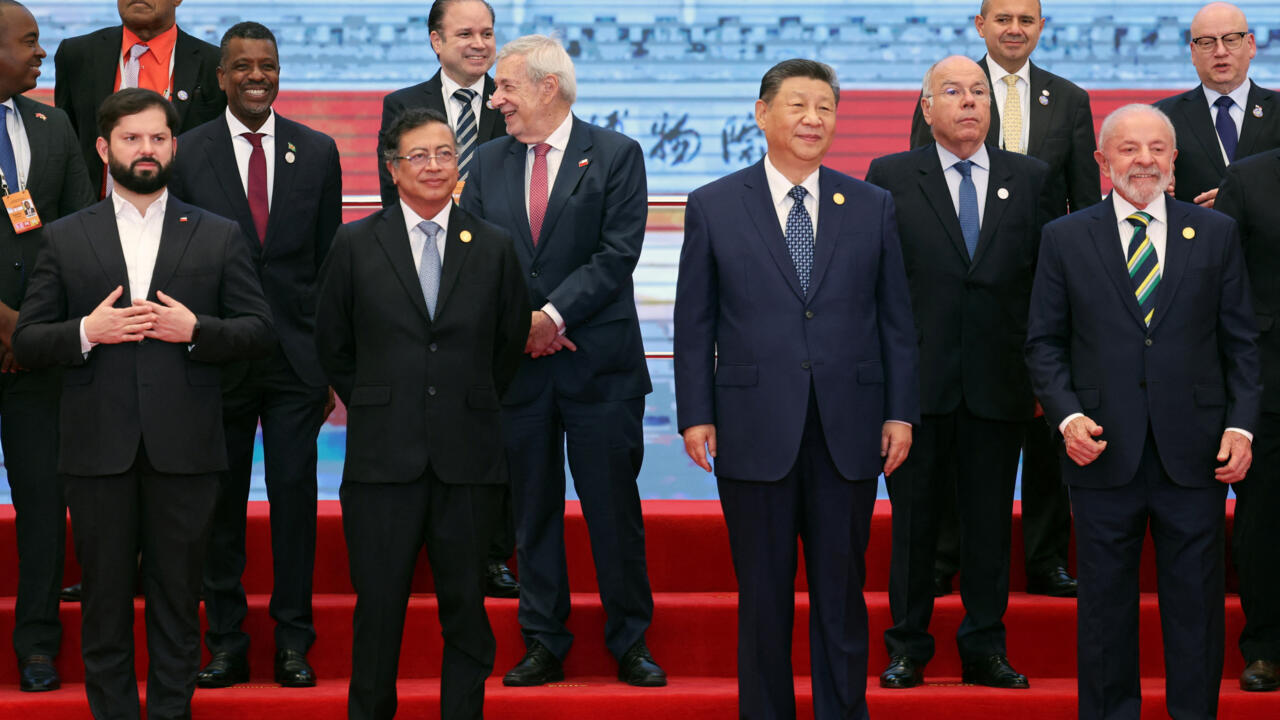

En este marco, la premisa propuesta es clara y simple: la presencia de empresas chinas en sectores estratégicos latinoamericanos no solo responde a necesidades económicas, sino que resignifica la noción de soberanía, al trasladar funciones críticas de seguridad e información a compañías que, por mandato legal, están obligadas a responder a los intereses del Estado chino y su brazo político, el Partido Comunista de China con Xin Jinping a la cabeza.

La tercerización y privatización de la inteligencia

El concepto de «tercerización de inteligencia» se refiere a la externalización de determinadas tareas tradicionalmente reservadas a agencias estatales. En sus inicios, implicaba actividades técnicas como traducción de documentos, mantenimiento de sistemas de vigilancia o contratación de expertos en ciberseguridad. Sin embargo, el fenómeno se extendió a operaciones críticas, incluyendo interrogatorios, análisis estratégico y operaciones paramilitares.

En el plano conceptual, es útil distinguir entre PMC (Private Military Companies) y PSC (Private Security Companies). El primer término alude a empresas que ofrecen servicios armados en zonas de conflicto. Ejemplo: Blackwater en Irak. El segundo, hace referencia a firmas centradas en protección de instalaciones y personas, pero que en la práctica también desarrollan labores de inteligencia y análisis.

El problema con este tipo de actores reside en que la opacidad contractual y la dificultad de supervisión generan dilemas sobre derechos humanos, legalidad y soberanía.

En China, este fenómeno adquiere características propias. El libro banco titulado La Defensa Nacional de China en la Nueva Era (2019) establece la doctrina de «civil-military fusion», donde las empresas privadas deben cooperar activamente con la defensa nacional. A ello se suma la Ley de Inteligencia Nacional (2017), que obliga a toda empresa o ciudadano chino a “apoyar, asistir y cooperar” con los servicios de inteligencia, incluso en el extranjero.

De este modo, para el gigante asiático la tercerización de la inteligencia no es un simple negocio de seguridad privada: es una extensión estructural de su política exterior.

La evolución del servicio de inteligencia chino

El actual aparato de inteligencia chino hunde sus inmensas raíces en la guerra revolucionaria y en la estrecha relación inicial con Moscú. Tras 1949, el Partido Comunista construyó redes de contrainteligencia inspiradas en la KGB soviética, orientadas a vigilar enemigos internos y disidencia política, que acrecentó su actividad durante la célebre y temida «Revolución Cultural» de los años 60.

En el año 1983, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, se institucionalizó el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), con el objetivo de integrar las actividades de espionaje exterior, contrainteligencia y protección del régimen.

Fueron las reformas de pro-mercado en los años 80 y 90, donde la inteligencia china se volcó a la obtención de tecnología y conocimientos económicos. El espionaje industrial contra empresas de EE.UU., Japón y Europa se convirtió en un pilar del desarrollo, en paralelo al crecimiento de conglomerados tecnológicos como Huawei y ZTE. Informes del FBI han señalado en reiteradas ocasiones que la transferencia ilegal de tecnología por parte de redes chinas representó “el mayor caso de espionaje económico en la historia moderna”.

En la última década, Beijing consolidó la doctrina de fusión civil-militar, donde empresas privadas deben alinearse con la estrategia nacional. Huawei, Hikvision o Dahua son ejemplos claros: empresas formalmente privadas pero funcionales al control estatal y con fuerte despliegue internacional en regiones como América Latina, África y partes de Asia.

Actualmente, la inteligencia china se proyecta al exterior no sólo a través de embajadas y agregados militares, sino también por medio de compañías que ofrecen servicios de seguridad y tecnología en el extranjero, con capacidad de recolectar datos y monitorear contextos estratégicos.

Los servicios de inteligencia en América Latina: fortalezas y debilidades

A partir de lo anterior, surge una inevitable comparación: mientras China despliega un aparato centralizado y expansivo, los servicios de inteligencia latinoamericanos muestran fragmentación, politización y debilidad institucional.

En gran parte de América Latina, las agencias de inteligencia se desarrollaron bajo regímenes militares entre 1950 y 1980. Esto las convirtió en instrumentos de represión política antes que órganos abocados a la seguridad nacional. Ejemplos notables: la SIDE en Argentina, la DINA en Chile o la Dirección de Seguridad Nacional en Venezuela.

Aunque muchas de estas agencias fueron reformadas en democracia, persisten prácticas de espionaje interno, falta de control parlamentario y escándalos de corrupción.

El déficit en ciberinteligencia

La región carece de capacidades avanzadas en el terreno digital. Muchos países dependen de software importado, como el caso de Pegasus en México. Esto da lugar a vulnerabilidades críticas en la protección de infraestructuras, comunicaciones gubernamentales y bases de datos.

- Colombia: sistema relativamente robusto por cooperación con EE.UU., pero limitado en autonomía.

- Chile y Uruguay: mayor institucionalización, aunque con presupuestos reducidos.

- Venezuela y Nicaragua: inteligencia fuertemente militarizada, dependiente de asistencia rusa, iraní y china.

De este modo, el balance regional evidencia numerosas debilidades, que pueden ser aprovechadas por actores externos para insertarse con facilidad.

Riesgos estratégicos y dilemas para la región

En América Latina, la entrada de empresas chinas tiene lugar en dos frentes complementarios: la infraestructura tecnológica y los servicios de seguridad privada. Huawei, el gigante tecnológico chino, ha firmado convenios con los gobiernos de Ecuador y Venezuela para implementar sistemas de vigilancia digital urbana basados en cámaras con reconocimiento facial y software de análisis de datos.

La China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) fue sancionada por el Departamento de Estado de EE.UU. en 2020, acusada de proveer sistemas de ciberinteligencia al gobierno venezolano. Asimismo, empresas de seguridad vinculadas a conglomerados chinos ofrecen servicios de “protección corporativa” a proyectos mineros y energéticos, principalmente en Perú y Bolivia, donde compañías de Beijing controlan activos estratégicos.

Con este panorama, el dilema para la región es claro: el acceso a determinadas tecnologías empleadas con fines de seguridad choca con la necesidad de resguardar la soberanía.

Mientras que América Latina enfrenta esta gran expansión con escasos marcos regulatorios, otros actores han aprendido de experiencias pasadas. La Unión Europea endureció su legislación sobre contratación de empresas de seguridad en misiones internacionales, exigiendo transparencia. Asimismo, Estados Unidos mantiene fuertes mecanismos de supervisión sobre contratistas del Pentágono, aunque casos como el de Blackwater han dejado fallas al descubierto.

En el caso de América Latina, la diferencia está en la ausencia de regulaciones, lo que convierte a la región en un “vacío de soberanía” donde actores externos pueden operar con un amplio margen de maniobra.

De cara a un futuro cercano, pueden vislumbrarse tres escenarios:

- Consolidación del modelo chino: empresas privadas de seguridad y tecnología consolidan un ecosistema híbrido bajo control indirecto de Beijing.

- Reacción regional: los países latinoamericanos fortalecen marcos regulatorios y crean mecanismos de control y auditoría.

- Dependencia estructural: la región se vuelve cada vez más dependiente de servicios y tecnología procedente de China, limitando su autonomía estratégica.

En palabras del analista Evan Ellis: “el verdadero poder no está en la presencia militar, sino en quién controla los flujos de información». La tercerización de la inteligencia en América Latina no es solo un fenómeno técnico, sino un desafío político y geopolítico. En un mundo donde la información es poder, la región deberá decidir si acepta este proceso como inevitable o si establece condiciones que garanticen su soberanía.

Por Maximiliano Van Hauvart Duart.