“Alejandro, por haber adquirido su hegemonía al precio de mucha sangre y sucesivas heridas, pasaba muchas noches en vela y consumía días manchados de sangre luchando, no solo contra los grandes reyes, sino contra innumerables tribus, ríos inaccesibles y rocas inexpugnables.”

Plutarco, Sobre la Fortuna o la Virtud de Alejandro (siglo I d. C.)

La derrota que no se vio

La caída de Afganistán en agosto de 2021 suele explicarse mediante factores macro -la retirada estadounidense, el acuerdo de Doha, la corrupción estructural del Estado afgano-. Detrás de esas explicaciones generales existe otra capa analítica, casi invisible para el discurso público, que remite a una tradición historiográfica fundamental: la historia desde abajo.

Carlo Ginzburg, uno de los fundadores de la microhistoria italiana, propuso hace décadas una forma de reconstruir el pasado que no partía de grandes estructuras, sino de las unidades mínimas: aldeas, comunidades, individuos. En El queso y los gusanos señalaba que “…una crónica hostil puede aportarnos valiosos testimonios de una comunidad rural en rebeldía”. Es decir, que en los registros más pequeños se esconden las claves para comprender las tensiones más amplias.

En América Latina, Raúl Fradkin y Gabriel Di Meglio -en Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense– mostraron cómo los poderes locales y los liderazgos rurales jugaron un papel decisivo en el mundo colonial hispanoamericano, actuando luego como fuerzas disgregadoras durante las guerras de independencia. Allí también, lo micro revelaba la arquitectura profunda del poder.

Esta perspectiva es especialmente pertinente para Afganistán. Si los microhistoriadores buscaban comprender sociedades rurales en sus detalles más finos, y los historiadores políticos analizaban las autonomías locales frente a los centralismos, entonces Afganistán nos permite abordar desde múltiples alternativas teóricas como comprender sus aldeas, sus clanes y sus dinámicas internas como el nivel decisivo para interpretar la guerra y su desenlace.

Esta idea está presente de manera contundente en uno de los documentos más importantes de la historia reciente del análisis militar como es el Lessons from the Collapse of Afghanistan’s Security Forces de Jonathan Schroden: “El fracaso estratégico en Afganistán se explica por la incapacidad de comprender y operar sobre las dinámicas locales —sociales, tribales, económicas y culturales— que determinan la legitimidad política real.«

Un país dividido por comandos, no por clanes

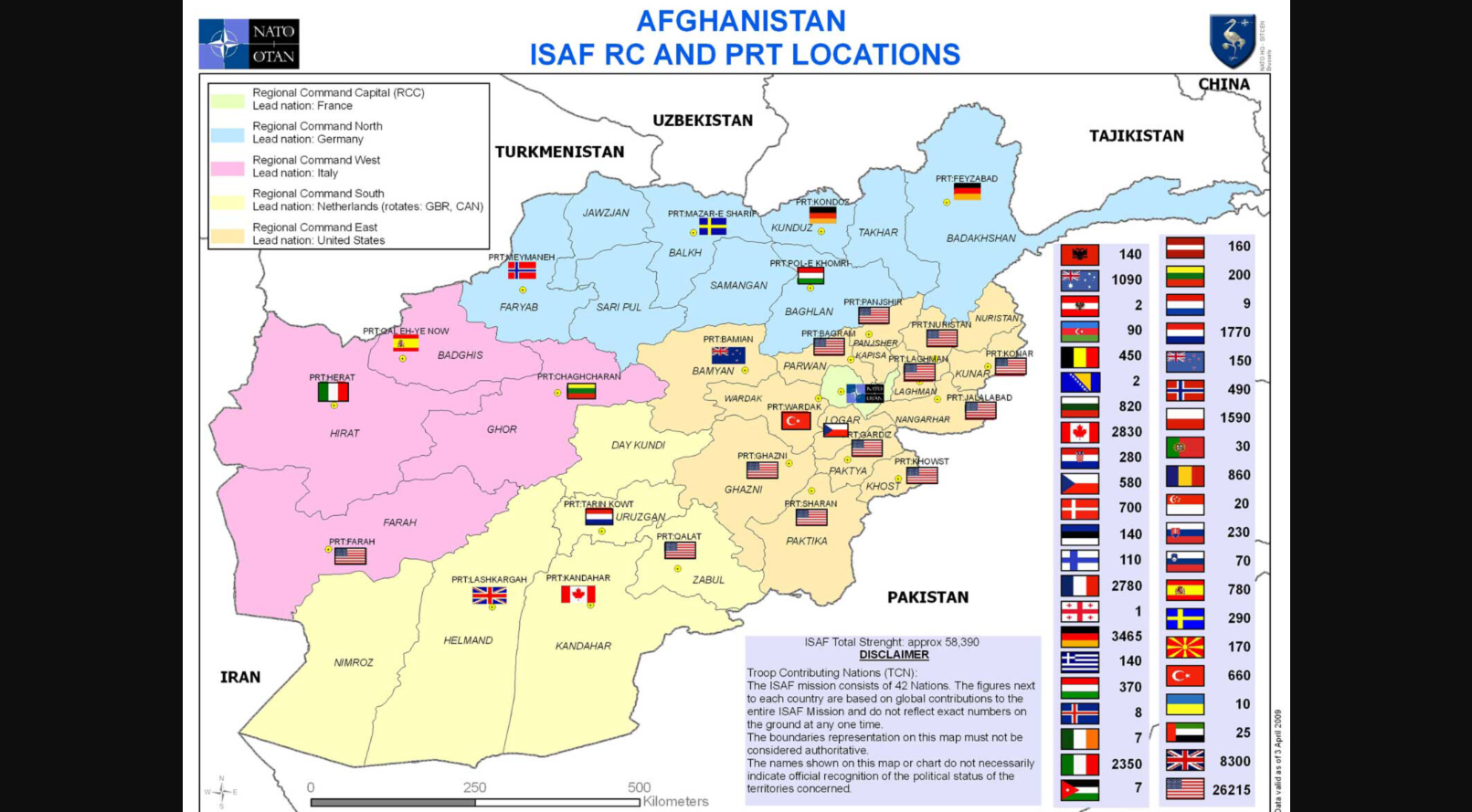

Cuando la OTAN asumió el control operacional del país en 2006 mediante la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), definió una estructura de mando basada en comandos regionales (Regional Commands). Esta división aparece detallada en documentos oficiales de la OTAN, entre ellos el histórico ISAF Placemat, un mapa operativo distribuido globalmente a fuerzas aliadas:

Este mapa -perfectamente razonable desde la lógica administrativa y militar occidental- contenía un problema fundamental: No coincidía con la arquitectura sociopolítica de Afganistán.

Ninguno de los límites de provincias y distritos refleja las fronteras reales de poder:

- Clanes pashtunes (Alizai, Ishaqzai, Barakzai, Popalzai),

- Confederaciones tribales (Ghilzai vs. Durrani),

- Zonas tayikas, uzbekas y hazaras,

- Áreas dominadas por redes criminales,

- Corredores de comercio y contrabando,

- Demarcaciones invisibles que solo conocen los aldeanos.

El Brookings Afghanistan Index, uno de los análisis cuantitativos más sólidos del conflicto, lo expresa explícitamente: “El control territorial en Afganistán no puede medirse por distrito o provincia; depende de dinámicas locales profundamente arraigadas que no responden al diseño estatal.”

En consecuencia, la OTAN terminó asignando a países enteros territorios que no entendían, con lógicas tribales radicalmente diferentes entre sí.

Microterritorio, tribalidad y clanes

A diferencia de los Estados modernos, donde la unidad fundamental es el municipio o la ciudad, en Afganistán la aldea (qarya) funciona como: parlamento local, corte judicial, consejo de ancianos, centro de resolución de disputas, sistema de seguridad interna y espacio de negociación política.

El documento más importante para entender esto es el manual del Human Terrain System (U.S. Army), un programa de antropología aplicada a operaciones de guerra: “La aldea es la unidad fundamental de gobernanza en Afganistán. La mayoría de las decisiones políticas no ocurren a nivel estatal, sino dentro de redes de parentesco y mediación local.”

Algunas de las definiciones a tomar en cuenta son las siguientes, que se repiten pero son necesarias comprender. La Shura es el consejo de ancianos local, encargado de resolver problemas cotidianos y representar a la comunidad. La Jirga es la asamblea tribal más amplia, donde se negocian disputas entre clanes. El Malik se considera al líder tradicional, con autoridad basada en linaje o consenso comunal. El Mullah es quien recae la autoridad religiosa como intermediario moral y, a menudo, política. La Arbakai es la milicia tradicional de seguridad comunitaria presente en ciertas regiones pashtunes.

Ninguna de estas estructuras existía en el Estado afgano moderno.Y Occidente intentó reemplazarlas con instituciones estatales que carecían de legitimidad rural.

El poder afgano se estructura sobre el qawm —una unidad flexible que puede incluir familia extensa, clan, subtribu o incluso alianza coyuntural. El antropólogo Thomas Barfield lo explica así en su obra clásica titulada Afghanistan: A Cultural and Political History: “El Estado afgano siempre ha sido débil porque el verdadero poder reside en niveles de organización social más antiguos que él: linajes, redes de patronazgo y acuerdos tribales.”

Esta es la razón por la cual gobernadores, policías y jueces enviados desde Kabul no eran reconocidos como legítimos por las aldeas. En cambio, los talibanes (integrados por personas del mismo valle, la misma tribu y la misma memoria histórica) sí eran aceptados.

Las fuerzas internacionales creyeron que “controlar un distrito” significaba controlar sus aldeas. Pero en Afganistán el territorio no es un espacio físico: es una red social. El International Crisis Group lo sintetiza en un informe clave llamado Afghanistan’s Insurgency after the Transition: “El poder afgano es local, no estatal. Las operaciones occidentales fracasaron donde ignoraron la arquitectura tribal que sostiene la autoridad rural.”

El Talibán no operaba sobre mapas provinciales. Operaba sobre vínculos tales como que sabían qué familias tenían disputas abiertas, qué ancianos eran respetados, qué clanes se sentían humillados por Kabul, qué zonas controlaban rutas de comercio, quién podía mediar y quién podía traicionar y qué necesidades locales podían satisfacer mejor que el Estado.

Los sistemas de justicia paralela talibán eran rápidos, predecibles y basados en códigos locales de honor (pashtunwali), mientras que los tribunales estatales eran lentos, corruptos y ajenos a la cultura rural. No es que el Estado afgano no gobernara: es que gobernaba en un mapa que no existía para las aldeas.

Evaluación comparada de los contingentes de la OTAN

La división territorial implementada por ISAF asignó a cada país un fragmento de Afganistán. Pero el grado de éxito no dependió del tamaño del contingente, la cantidad de helicópteros o la calidad del armamento, sino del nivel de adaptación cultural y microterritorial.

Las fuerzas internacionales se encontraron con tres desafíos simultáneos: territorio físico difícil, territorio social invisible y territorio político fragmentado.

La diferencia entre el éxito parcial y el fracaso absoluto fue la capacidad de los contingentes de leer estos tres niveles simultáneamente.

El caso de Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda

La provincia de Uruzgan, en el corazón pashtún, fue administrada principalmente por Países Bajos (nación líder hasta 2010), Australia y Nueva Zelanda.

Este grupo es considerado por muchos analistas como uno de los pocos casos de adaptación cultural exitosa dentro de ISAF. La fuente más importante para estudiar este fenómeno es The Uruzgan Papers, un conjunto de estudios del Australian Army Journal.

En lugar de imponer autoridades designadas por Kabul, se apoyaron en estructuras tribales como Popalzai (tribu del rey Zahir Shah), Barakzai y Achakzai.

Entendieron que estas tribus tenían conflictos históricos con clanes rivales apoyados por el Talibán. Las intervenciones occidentales que respetaban estos equilibrios generaban estabilidad; las que los alteraban generaban violencia. Los holandeses implementaron una versión local del modelo “inkspot” de contrainsurgencia: en lugar de intentar controlar grandes territorios, consolidaban pequeños núcleos alrededor de aldeas específicas, desde dentro hacia afuera.

Establecieron reuniones periódicas, participación directa de ancianos, mecanismos de denuncia local y patrones de mediación tradicionales. La diferencia con otras fuerzas es que los holandeses y australianos no trataban de imponer procedimientos occidentales: adaptaban la planificación militar a la lógica tribal. Los holandeses realizaron menos operaciones de captura y destrucción (kill/capture) que otros contingentes. Esto redujo la posibilidad de ciclos de venganza, un punto fundamental en una sociedad regida por códigos de honor (pashtunwali).

Uruzgan mostró niveles de violencia relativamente bajos hasta 2010, cuando el retiro holandés y el cambio de estrategia con la llegada de EE.UU. alteraron el equilibrio.

El nuevo fracaso británico

La provincia de Helmand se convirtió en uno de los mayores desastres operativos de la OTAN. El Reino Unido la administró inicialmente como nación líder, pero su estrategia se basó en premisas erróneas sobre la estructura tribal local.

El análisis más exhaustivo sobre la dinámica social de Helmand es de Mike Martin, oficial británico y antropólogo militar, en su obra: An Intimate War: An Oral History of the Helmand Conflict. Es uno de los libros más respetados sobre Afganistán porque está basado en entrevistas orales con combatientes, ancianos y autoridades locales.

Entraron sin comprender las rivalidades tribales. Helmand está dividido entre Alizai, Ishaqzai, Noorzai, Hotak y Kharoti. Los británicos favorecieron accidentalmente a clanes rivales, alterando equilibrios milenarios. Un ejemplo crítico de esto es que al empoderar a los Alizai, marginaron a los Ishaqzai, quienes se alinearon con el Talibán. La insurgencia creció como reacción a un error de lectura social, no por estrategia talibán.

Confundieron control territorial con legitimidad. Construyeron “Centros de Gobierno de Distrito” (DGCs) donde nunca había existido autoridad estatal real. Para los aldeanos, esa presencia era artificial y ajena. Sobrecarga de operaciones cinéticas. Los británicos realizaron demasiadas operaciones agresivas en un territorio que requería diplomacia tribal. Esto generó ciclos de venganza que aumentaron la violencia. Alto recambio de unidades. Cada seis meses llegaban nuevos comandantes que reiniciaban la estrategia. El Talibán, en cambio, llevaba generaciones en esos valles.

¿El resultado? Helmand se transformó en la zona más peligrosa del país, un santuario talibán reforzado, el mayor productor mundial de opio y un símbolo del fracaso angloamericano.

Por qué el Talibán ganó lo microterritorial

A diferencia de las fuerzas occidentales, que operaban a través de estructuras estatales, cadenas de mando rígidas y métricas cuantitativas, el Talibán entendió desde el principio que el verdadero espacio político afgano no era el distrito ni la provincia, sino la aldea. Ese nivel microterritorial, ignorado por la mayoría de los estrategas en Kabul y Washington, fue el terreno donde los insurgentes construyeron silenciosamente una legitimidad que ningún poder externo pudo disputar.

Uno de los componentes más decisivos del triunfo talibán fue su sistema de justicia paralela, una combinación de shari’a y códigos tradicionales del pashtunwali, que ofrecía a las comunidades rurales algo que el Estado no podía: rapidez, previsibilidad y resolución efectiva de disputas. Para sociedades fragmentadas por linajes y rivalidades intra-tribales, esta justicia local no era solo un servicio; era la base de la estabilidad cotidiana. Mientras que en los tribunales estatales los casos podían tardar meses o años, los talibanes resolvían conflictos en horas. En zonas donde las disputas de tierras, dotes, deudas y venganzas podían escalar a violencia entre familias, esta capacidad convertía al Talibán en un mediador indispensable.

Esa misma lógica se extendía a la gobernanza sombra, documentada por SIGAR en múltiples informes. Mucho antes de la retirada de 2021, los talibanes ya administraban rutas, recaudaban impuestos, arbitraban conflictos y designaban funcionarios locales. Aunque la OTAN consideraba algunos distritos “bajo control gubernamental”, las instituciones estatales eran simbólicas: la autoridad real fluía a través de redes talibanas profundamente insertas en la vida comunitaria. Allí donde el Estado afgano intentó imponer jueces corruptos o policías ajenos a la población, los talibanes construyeron confianza a través de mecanismos informales pero culturalmente legítimos.

El Talibán también dominó el arte de la capilaridad social. No necesitaban controlar ciudades: les bastaba con manejar caminos secundarios, mercados rurales, mezquitas y redes familiares. Estaban presentes donde el Estado no llegaba, especialmente en noches, funerales, asambleas y celebraciones religiosas. En ausencia de comunicación estatal efectiva, estas interacciones creaban un contacto constante que reforzaba narrativas de resistencia, justicia y protección.

Finalmente, su ventaja más importante fue la continuidad generacional. Mientras que oficiales de ISAF rotaban cada seis o doce meses, los talibanes eran parte de las mismas comunidades que gobernaban. Entendían las rivalidades históricas, recordaban los conflictos del pasado y cultivaban vínculos familiares que ningún ejército extranjero podía reproducir. En un país donde el tiempo se mide por generaciones y no por mandatos militares, esa permanencia fue determinante.

El triunfo talibán no se basó en superioridad armamentística ni en dominio territorial clásico. Se basó en algo mucho más poderoso: un conocimiento íntimo de la sociología rural afgana. La insurgencia ganó porque entendió la escala humana de la guerra; Occidente perdió porque nunca logró verla.

Cómo el error microterritorial produjo el colapso macro (2021)

El colapso del Estado afgano en agosto de 2021 fue tan rápido que muchos lo interpretaron como un derrumbe repentino, casi inexplicable. Sin embargo, para quienes comprendían la dinámica microterritorial del país, la caída de Kabul no fue un shock: fue la consecuencia lógica de una estructura estatal que nunca logró enraizarse en la sociedad rural. El proceso final —las provincias cayendo una tras otra sin resistencia— fue solo la manifestación visible de un fenómeno que llevaba años desarrollándose en las aldeas.

En decenas de distritos, la lealtad al gobierno afgano se sostenía únicamente por la presencia física de tropas estadounidenses o por los recursos que estas canalizaban. Cuando ese flujo desapareció tras la firma del Acuerdo de Doha y la posterior retirada internacional, las alianzas locales cambiaron de inmediato. Las comunidades rurales, guiadas por criterios de supervivencia, honor y continuidad social, optaron por negociar con quien podía garantizar orden y justicia: el Talibán. La mayoría de esas decisiones no fueron ideológicas, sino pragmáticas.

Las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas (ANSF) colapsaron porque nunca lograron establecer legitimidad social en el nivel donde el poder realmente importaba. Su dependencia del apoyo aéreo estadounidense, de salarios financiados desde Washington y de mandos politizados en Kabul generó una fuerza militar que parecía robusta en la superficie, pero que era en realidad profundamente frágil. Según el informe final de SIGAR sobre el colapso, en muchas aldeas los soldados afganos eran percibidos como una fuerza externa, mientras que los talibanes eran “hijos del valle”. Esa diferencia en percepción identitaria fue decisiva cuando llegó el momento crítico.

Además, la estructura estatal afgana nunca gobernó la escala correcta. Se invertían millones de dólares en provincias y ministerios, pero casi nada en comprender los mecanismos de legitimidad local. Los programas gubernamentales trataban al territorio como si fuera homogéneo, ignorando que cada valle era un universo político distinto. En zonas rurales, los ancianos veían al Estado como un actor distante que aparecía solo para recaudar impuestos, mientras que los talibanes ofrecían servicios (justicia, protección, mediación) que el gobierno no podía o no quería brindar.

Cuando la retirada occidental aceleró el vacío institucional, las aldeas no se derrumbaron: simplemente cambiaron de eje político. En algunos casos, los talibanes ni siquiera necesitaron atacar; bastó con presentarse ante los líderes locales y negociar la rendición. Lo que desde afuera pareció una ofensiva militar eficiente fue, en realidad, un proceso sociopolítico acumulado durante décadas.

En síntesis, Kabul cayó porque ya lo habían hecho antes los valles, los caminos secundarios y las aldeas. La OTAN operó en un país imaginado; el Talibán gobernó el país real. La desconexión entre estas dos escalas como la macro y la micro explica por qué el Estado afgano, construido durante veinte años a un costo inmenso, no resistió ni once días de ofensiva insurgente.

Conclusión

La Guerra de Afganistán no fue una guerra entre Estados, sino entre formas de entender el territorio. La OTAN, armada con drones, sensores, satélites y un concepto occidental del Estado-nación, operó sobre un mapa que no existía. El Talibán, limitado en recursos pero profundo en conocimiento local, operó sobre el mapa real: el territorio humano.

Los países que intentaron comprender esta realidad (Holanda, Australia, Nueva Zelanda) obtuvieron resultados relativamente estables. Los que ignoraron el microterritorio (Reino Unido en Helmand, Alemania en el norte, Italia en Herat y, sobre todo, Estados Unidos en el este) construyeron estructuras institucionales que colapsaron en cuanto se retiraron.

La lección que deja Afganistán es profunda y urgente: La guerra del siglo XXI solo se puede entender desde abajo. Desde la escala humana, rural, tribal, microterritorial. La escala más pequeña, pero la más decisiva.

Por Max L. Van Hauvart Duart.